こんにちは、よしたく先生です。

皆さんはホルン5度という言葉を知っていますか。作曲をする方や、それこそホルンを演奏する方でなければ馴染みのない言葉ではないかと思います。

ちなみにホルン3度とかフルート6度という言葉はなく、あるのはホルン5度だけです。

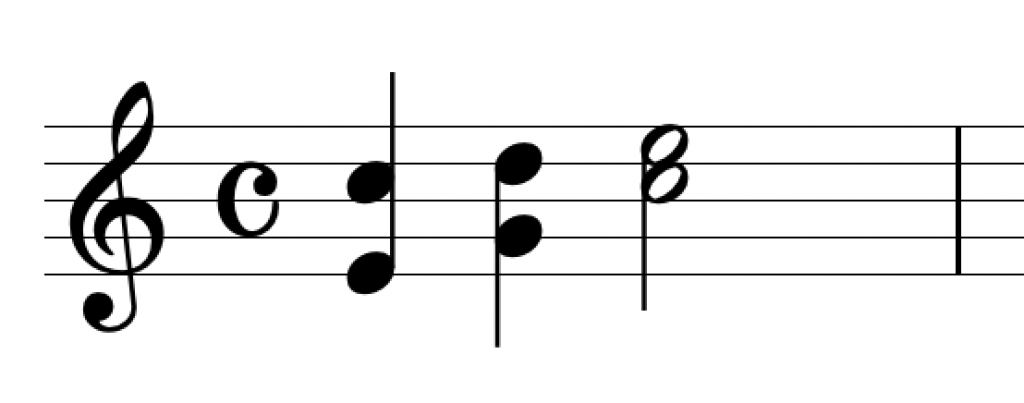

和声の用語として使われているのですが、百聞は一見に如かずです。譜例を見て確認してみましょう。

ホルン5度の例

この和音は2つのホルンのパートの音だと考えて下さい。つまり上にある「ドレミ」をホルン1が、下にある「ミソド」をホルン2が演奏します。

ホルン5度は譜例の2つ目の和音であるソとレの響きのことで、2つのホルンパート間に現れる5度という意味です。

和声では2つのパートが同じ方向に動いて5度を形成する(並達5度)と空虚に響いてしまうため使用が禁止されています(空虚5度の記事も参考にしてください)。

しかし、このホルン5度だけは伝統的に使ってもよいとされています。

ホルン5度の成り立ち

かつてのホルンは長い管を巻いただけの簡単な作りだったので、限られた音しか演奏することができませんでした。

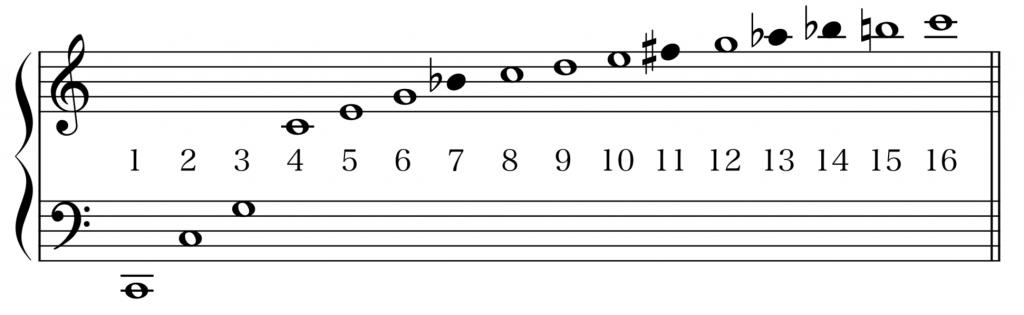

例えば一番低い音がドの音のホルンでは、下のような音が鳴ります。

これは倍音列とも呼ばれ、黒丸の音符はそれに近い高さの音が鳴るという意味です。

選べる音の高さが限定的で、メロディーはもちろん、和音を作るとしてもなかなか難しいのですが、何とか使えそうな音の組み合わせからホルン5度は作られています。

このページの最初に挙げた譜例の音は、上のパートの音が8,9,10で、下のパートが5,6,8にあります。

これがメロディーが順次進行をして、綺麗に和音を付けられる組み合わせです。

ホルン5度の例

馴染みのある曲としてドラゴンクエストの序曲を紹介したいと思います。

この曲の冒頭はホルンから始まっていますが、ここで譜例に挙げたホルン5度が使われています。