こんにちは、よしたく先生です。

楽譜を使う音楽を主に勉強している人にとっては、付点音符は馴染みのある存在だと思います。

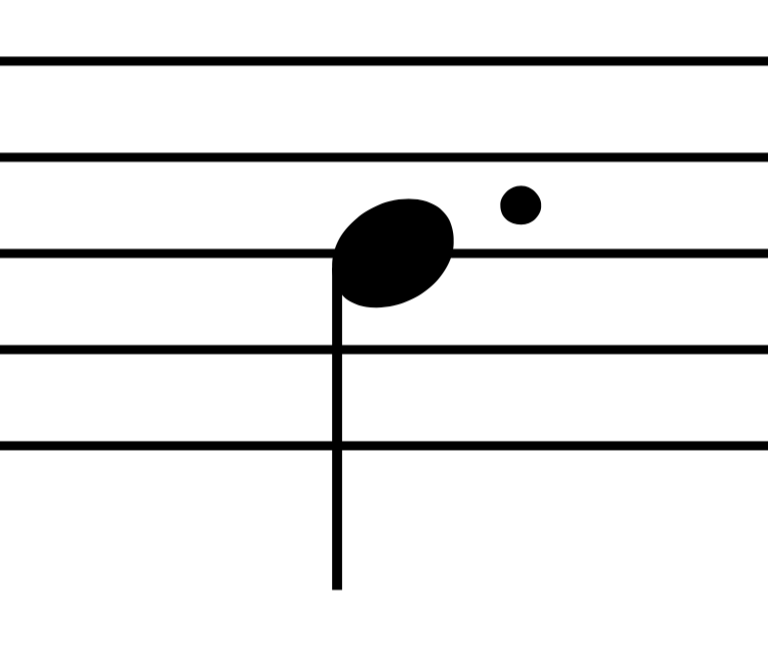

点が付いているので、付点です。上の音符は4分音符に点が付いているので付点4分音符と呼ばれます。

続いて、この楽譜には付点8分音符が3つあります。

付点音符は元の音符+半分の長さの音符になりますから、例えば付点4分音符なら4分音符+8分音符の長さ、つまり、元の音符の1.5倍の長さになります。

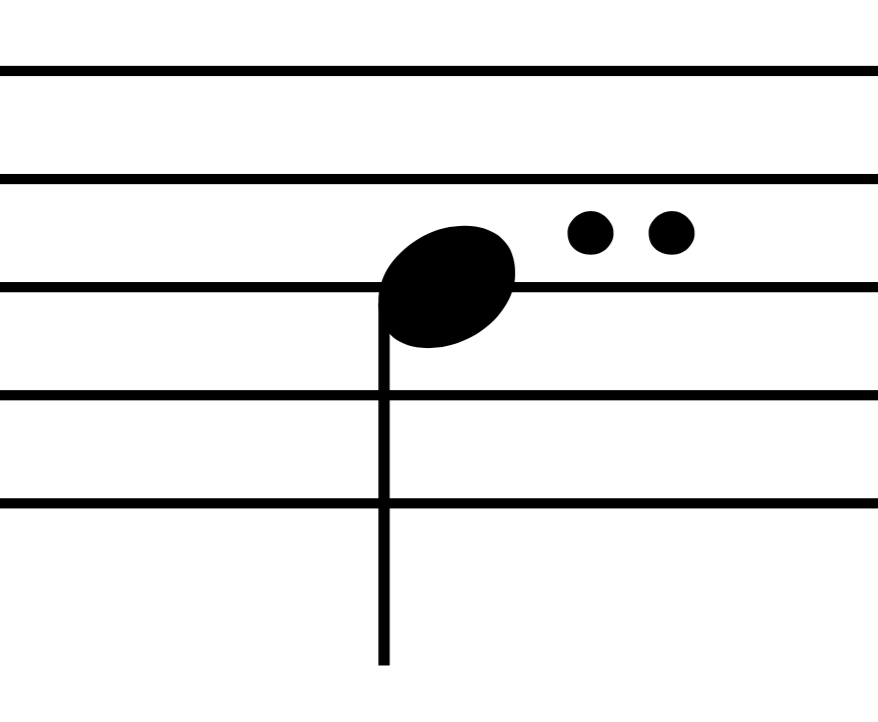

ただ、付点音符はこれだけではなく、複付点音符と呼ばれるものもあります。私が初めて出会ったのは小4の音楽の教科書に載っていた「とんび」という曲の楽譜でした。

複付点音符は元の音符+半分の長さの音符+さらに半分の長さの音符の長さになるので、複付点四分音符なら4分音符+8分音符+16分音符の長さ、つまり、元の音符の1.75倍の長さになります。

この複付点音符は、上の複付点4分音符と16分音符の組み合わせか、複付点2分音符と16分音符の組み合わせで使われます。

それ以外の組み合わせだと読みにくくなってしまうので、基本的にはあまり使わない方がいいかもしれません。

ちなみに、点が3つ付いた複々付点音符、点が4つ付いた複々々付点音符もありますが、オーケストラのパート譜など、かなり限られた場面でのみ使われています。