英語では“Super Ultra Hyper Mega Meta Lydian”となる、小学生の考える必殺技のようなタイトルですが、今回は真面目な音楽理論のお話をしたいと思います。

この言葉はどうやらJacob Collierという人が名付けたようです(詳細を知っている方がいたら教えてください)。

全て英語ですが下の動画で話しています。

さて、このスーパー・ウルトラ・ハイパー・メガ・メタ・リディアン(スケール)の話をする前に、少しスケールとは何か話しておきます。

スケールとは、「ドレミファソラシ」のように音を順番に並べたものです。例えば次のような感じです。

ドレミファソラシ→Cメジャースケール

ドレミソラ→Cペンタトニックスケール

ドミ♭ファソ♭ソシ♭→Cブルーノートスケール

それぞれ音を出してみると特徴が見えてくると思います。もう一つ、「ドミファソシ」と鳴らしてみると、どこか特定の地域が思い浮かぶはずです。

スケールはそれぞれ独特な雰囲気を持っています。ただ、音の種類は12しかないのに、どうしてこんなにあるんだ、というくらいスケールには種類がありますので、詳しくはWikipediaをご覧ください。

さて、そのスケールですが、基本的には1オクターブの中に収まるように作られています。ドレミファソラシとなればその次もドレミファソラシドレミ…と続いていくわけですね。

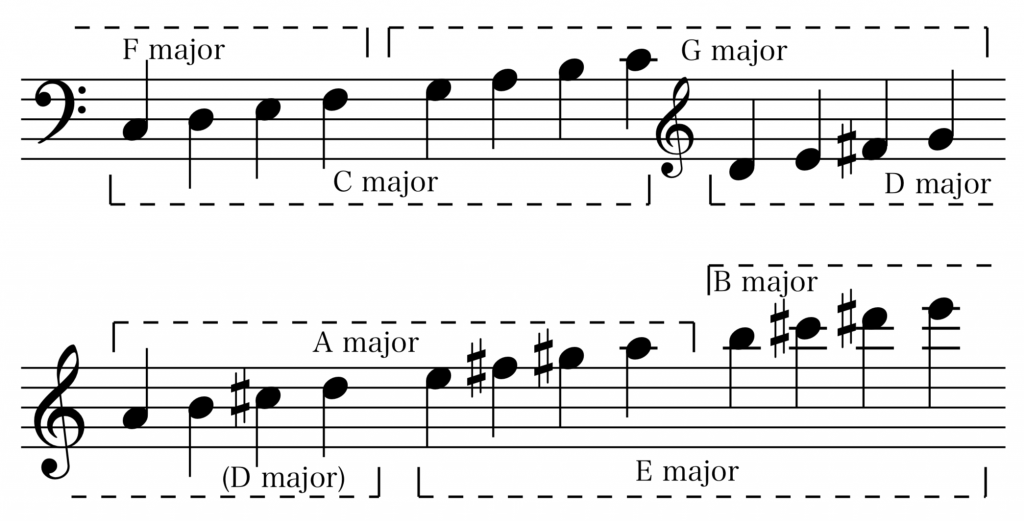

しかし今回のスーパー・ウルトラ・ハイパー・メガ・メタ・リディアン(スケール)は違います。楽譜を下に出しておきますが、音が上に動いていくと転調していきます。

分かりやすくドの音に注目してみると、2段目では全てシャープがついていますから繰り返しになっていませんね。

音が上がると属調に、下がると下属調に転調していきます。

ただ、紹介しておいてなんなんですが、このスケールってどう使うんでしょうね。

だって音域によって調が変わるいうことですから、例えばメロディーはEメジャー、コードはDメジャー、ベースはCメジャーとなってしまいます。

複数の調が同時に存在するポリトーナル(複調)の曲もありますが、こういう雰囲気の曲にしか使えないような気もします。

リゲティの「無秩序」というピアノ曲なんですが、左手はCメジャー(白鍵の音)を、右手はBメジャー(黒鍵の音)を弾くというポリトーナルの曲です。弾けませんけど、僕は好きです。

ちなみに上の動画をみる前にスーパー・ウルトラ・ハイパー・メガ・メタ・リディアン(スケール)で作った曲があるので、もしよかったら聴いてみてください。

ブログ内で宣伝しまくっているこのCDの6曲目です。残念ながらネットにはアップしていません。