お久しぶりです、よしたく先生です。

このブログでやたらと「ト音・ヘ音記号の形の由来」のページが見られているので、同じようなテーマでブログを書いてみたいと思います。

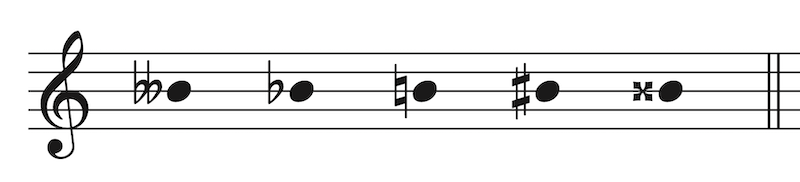

そもそも♯♮♭とは

シャープ(♯)とフラット(♭)は変化記号と呼ばれており、五線上での音の高さを変えるための記号です。♯は付けられた音を半音高く、♭は半音低くします。

それらの音を元の高さに戻すためにナチュラル(♮)があり、これは本位記号と呼ばれます。

また、全音高くするためのダブルシャープと、全音低くするためのダブルフラットもあります。

形の由来

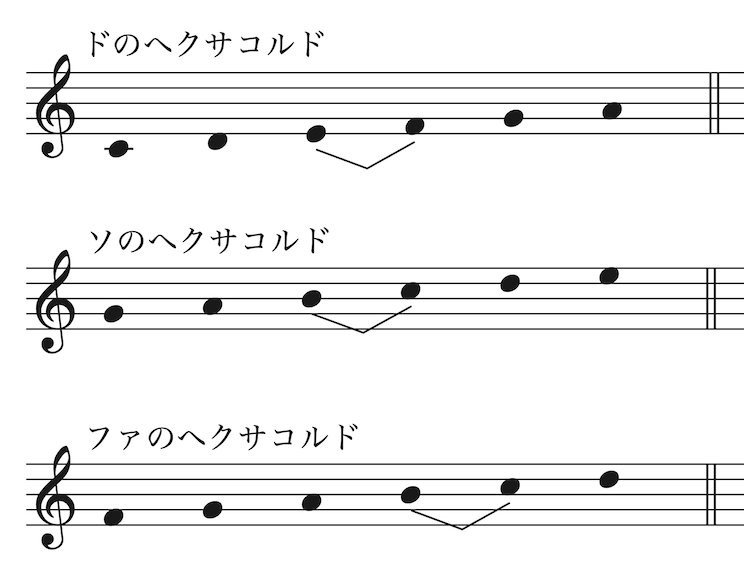

話は少し逸れますが、かつての西洋クラシック音楽は6つの音で構成されていました。それらの音のことをヘキサコルドと言います。

そして、当時はド・ファ・ソから始まるへクサコルドが用いられていました。Vみたいなカッコを書いた部分が半音になります。

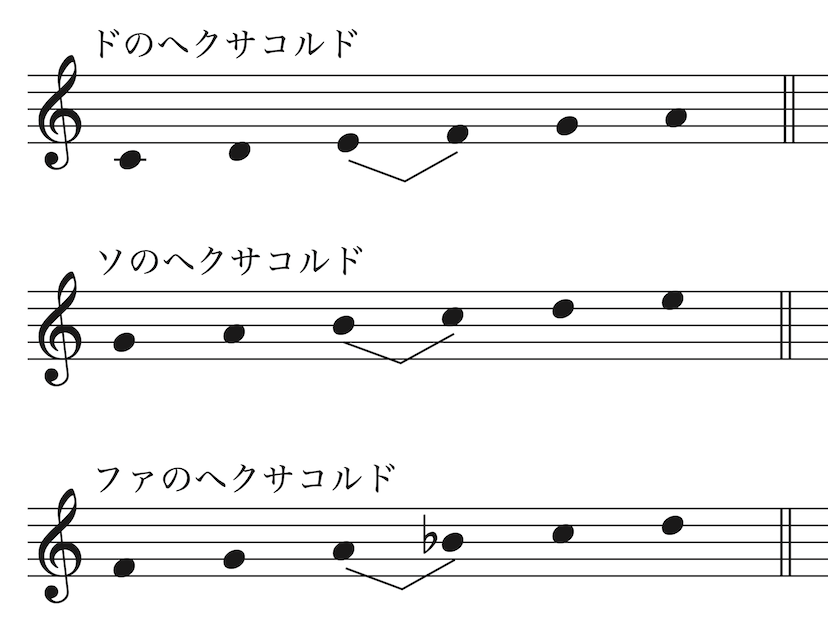

ただそうすると、ファのへクサコルドだけ半音の場所がずれてしまうので、シの音が半音下げられるようになりました。

元々のシの音は、ファとの間に増4度ができてしまうため、聞こえが良くありませんでした。

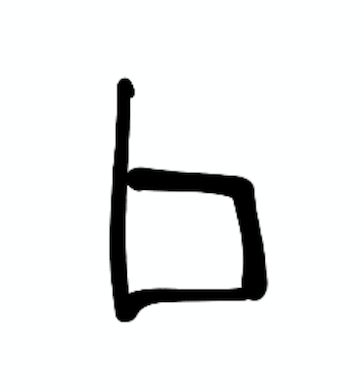

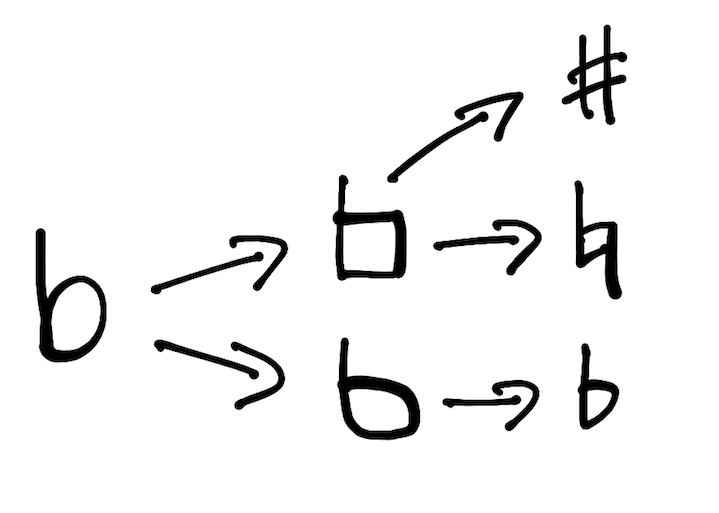

そこで、その聞こえ方を「硬いシ」といい、シの音をアルファベットでbと書くことから次のように表現しました。

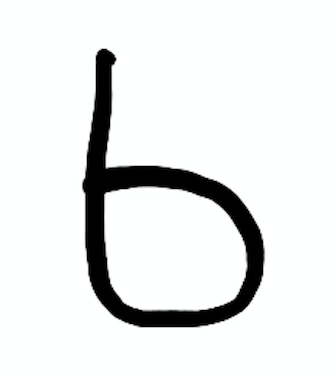

また、半音下げたシの音は増4度が無くなり聞きやすい響きになるので、その聞こえ方を「柔らかいシ」といい、次のように表現しました。

これらが徐々に変形して、今のナチュラル、フラットの形になり、硬いシの形からシャープの形も作られたようです。

ちなみに

当時は硬いシと柔らかいシのための活字を用意せずに似ている形のHとBを使っていたため、今でもドイツ語ではシの音をHと、シ♭の音をBと呼ぶようです。