こんにちは、よしたく先生です。

楽譜にはいつも書かれているト音記号とヘ音記号ですが、意外とその形の由来を知っている人は多くないようです。

今回は、ト音記号とヘ音記号の成り立ちについて深堀りしてみようと思います。

音部記号

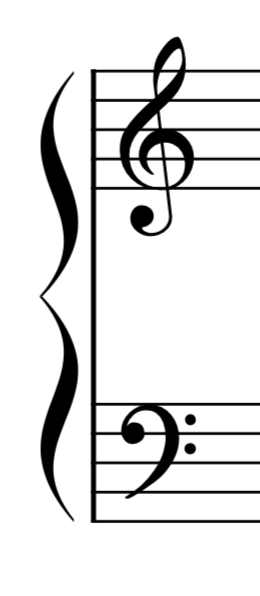

ト音記号とヘ音記号は、合わせて音部記号と呼ばれており、五線と音符の高さをリンクさせるための記号です(ハ音記号について知りたい方はこちらの記事もご覧ください)。

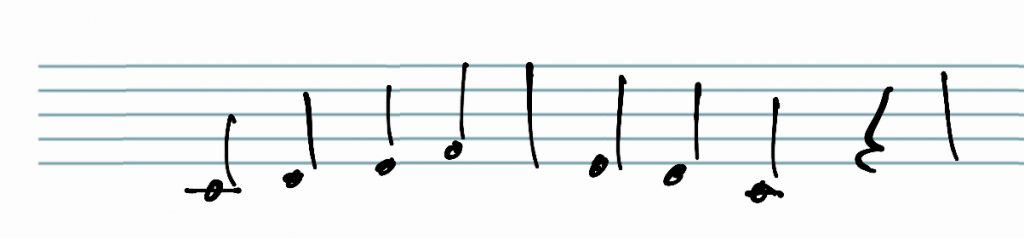

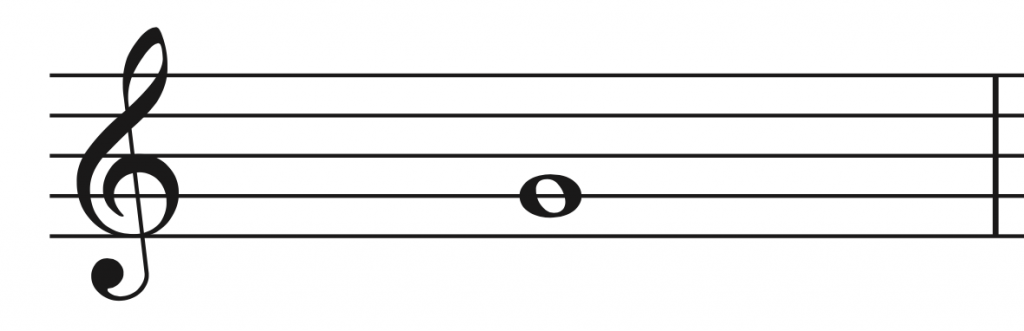

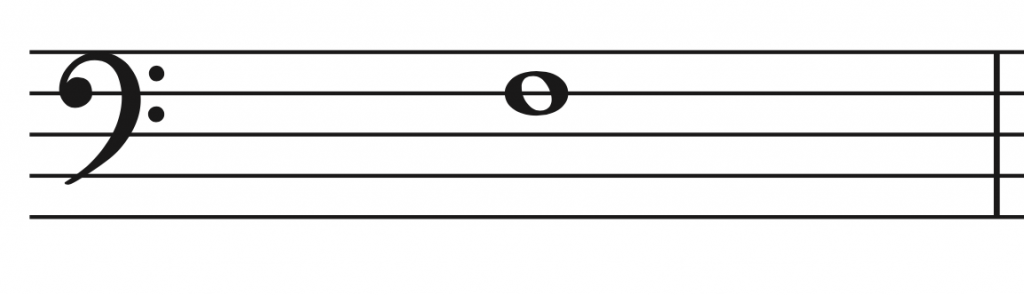

音部記号が書かれていない楽譜では、音符がどの高さを表しているのかが分かりません。例えば下の楽譜も、実際に演奏しようとすると最初の音の高さが判別できないので演奏できません。

そうならないように音部記号を五線の最初に書く必要があるのです。

ト音、ヘ音とは?

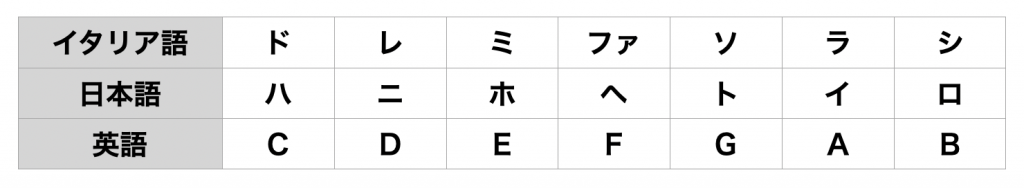

少し話が変わりますが、私たちが普段使っているドレミ~という言い方はイタリア語のもので、日本語や英語では言い方が異なります。

この対応表を見ると、ト音はイタリア語で言うソの音だということが分かります。つまりト音記号は「ソの音を表すための記号」だと言い換えることができます。

うずまきの端っこがある下から2本目の線がソの高さになります。

同じようにヘ音記号は「ファの音を表すための記号」ということになります。大きな丸がある下から4本目の線がファの高さになります。

形の由来

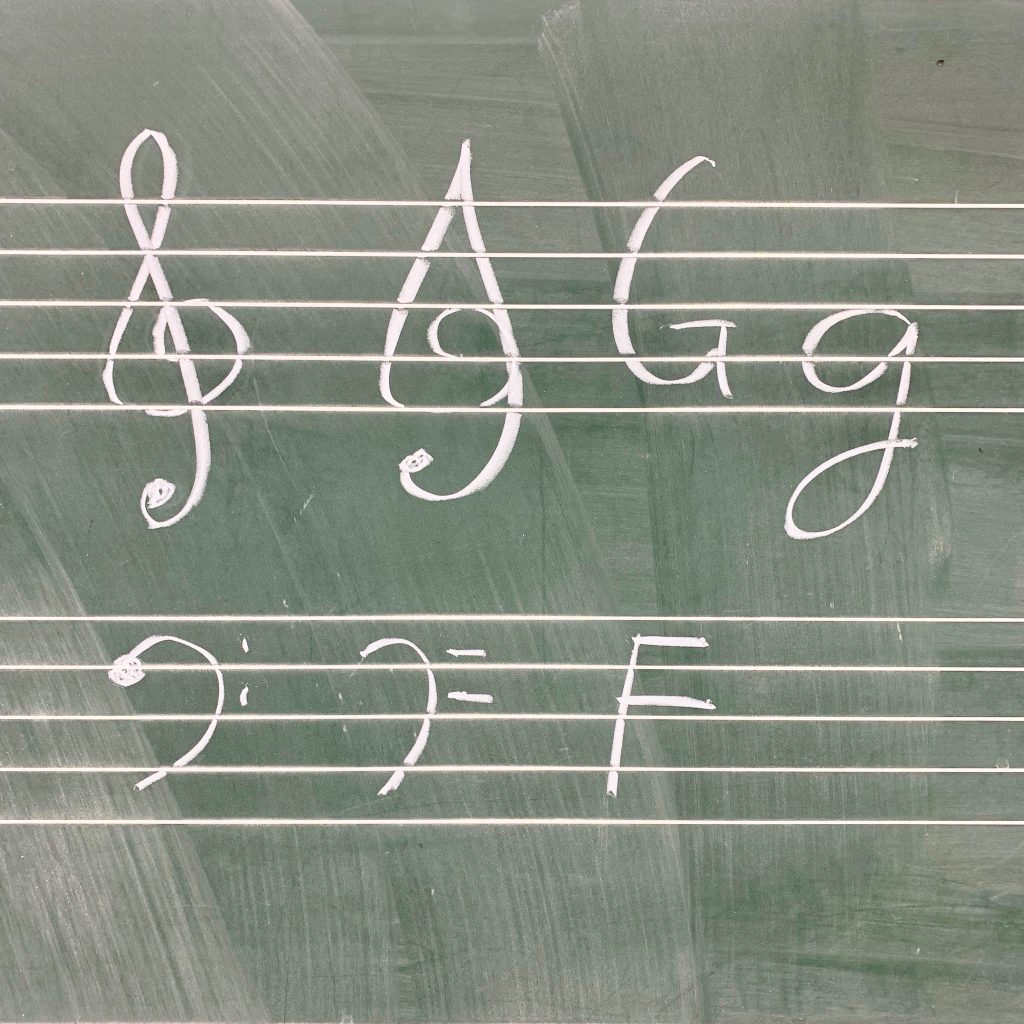

上の対応表を改めて見ると、ト音はGと、へ音はFと対応しています。

下の画像は、小学校で授業をしていた時に板書したものですが、これを見てもらうと形の由来が分かるかもしれません。

確かに、ト音記号のうずまきがGの形に似ていたり、ヘ音記号の点々がFの横棒と似ていたりすると思います。

ちなみに、ト音記号の方は大文字と小文字のGが組み合わさって図案化されているという説もあると、かつて作曲の先生から聞いたことがあります。

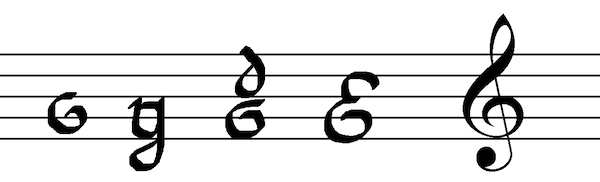

(6/1更新)音部記号についての英語版Wikiを見に行ったところ、面白い画像を発見しました。

初期のト音記号の形のようなんですが、この画像の真ん中にある記号はDとGが縦に重なっているもののようです。

今でもト音記号の交差している部分はD(レ)の音を示しているので、DとGが重なっている説も濃厚なのかもしれません。

おまけ

音部記号はきれいに書いた方が親切ですが、何となく存在していれば「この高さで演奏してほしいんだろう」と汲み取ってもらえます。

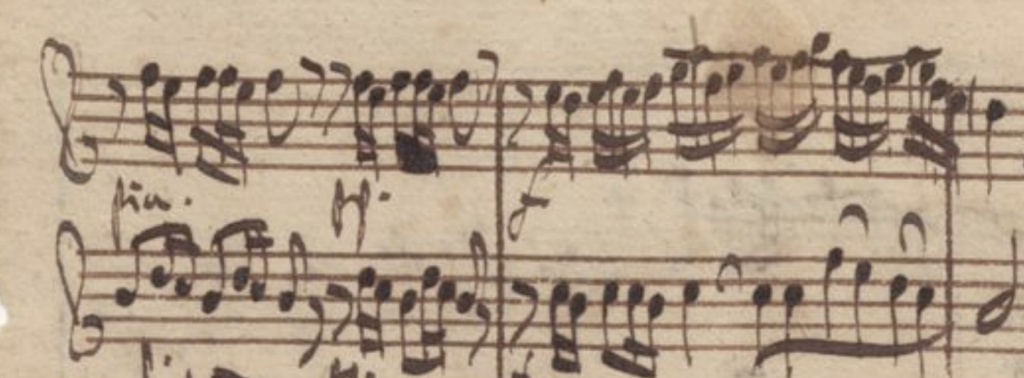

偉大な作曲家の自筆譜を見てみると、急いでいるのか面倒なのか、かなり色々な形の音部記号に出会うことができます。

バッハ(Herz und Mund und Tat und Leben)

書き方が&っぽいですね。

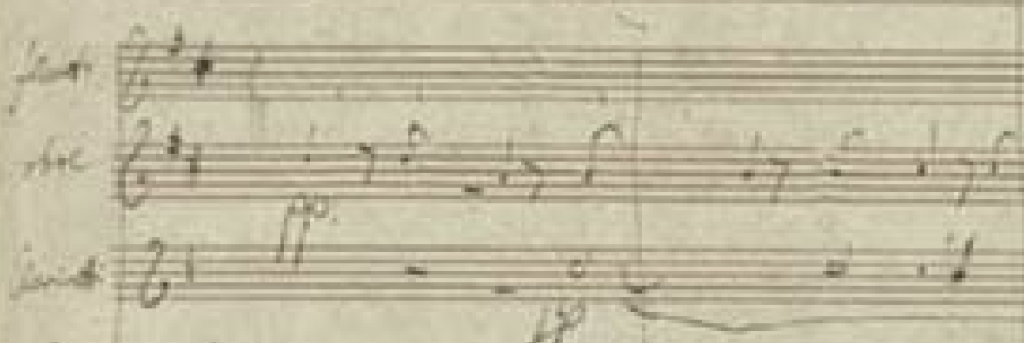

ベートーベン(Symphony No.9 4th movement)

逆さにしたSみたいな記号が書かれています。

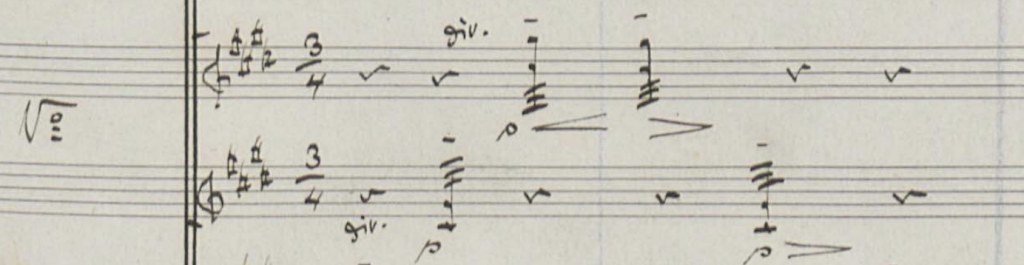

ドビュッシー(La Mer 2.Jeux de vagues)

縦棒が真っ直ぐになっています。

おまけ

このページを検索で見に来る方が多いからなのか、このページがGoogleのあの部分に表示されているようです。ありがとうございます。