こんにちは、よしたく先生です。

このブログに来る方の大半が、検索から「ト音・ヘ音記号の形の由来」というページを見に来ているようです。ありがとうございます。

今回は、そのページでは紹介していなかったハ音記号について少しまとめてみたいと思います。

ハ音記号とは

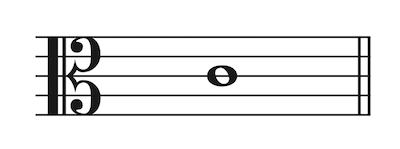

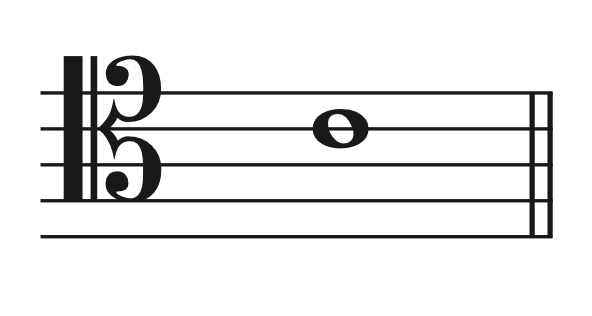

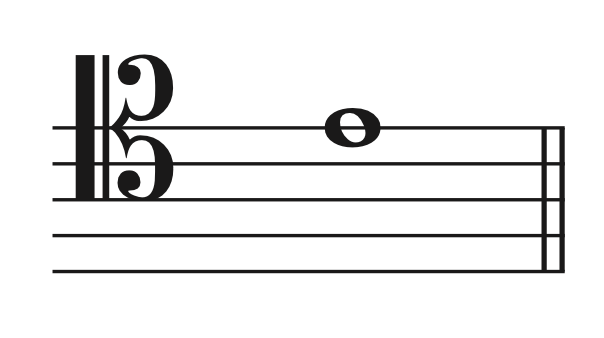

この記号はハ音(ドの音)を示すための記号で、記号のくびれている部分がドになります。

ト音記号とヘ音記号で加線を使って表すドの高さが、ハ音記号ではちょうど真ん中の線にきます。

ちなみにハ音は英語ではCなので、Cの形を図案化して作られていると思うのですが、詳しい方がいましたら教えてください。

ハ音記号の使い方

ト音記号とヘ音記号だけでも十分な気がしますが、楽器や歌の音域によっては下線だらけになって読みにくくなってしまいます。それを、ハ音記号を使うことで避けることができます。

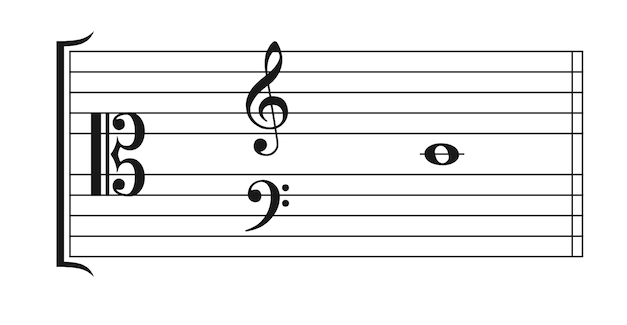

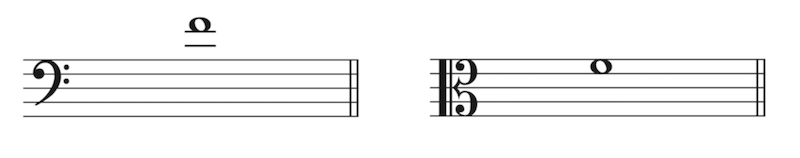

例えば、下の2つの楽譜にある音符は同じ高さを示しています。

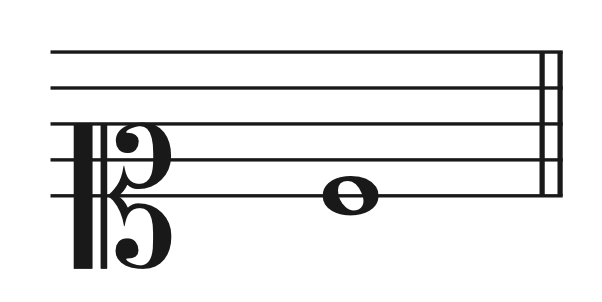

次の楽譜も同様です。加線を使うことなく音符を書くことができています。

ですので、ト音記号で表すには低い音域や、ヘ音記号で表すには高い音域を加線なしで表すのに役立ちます。

種類

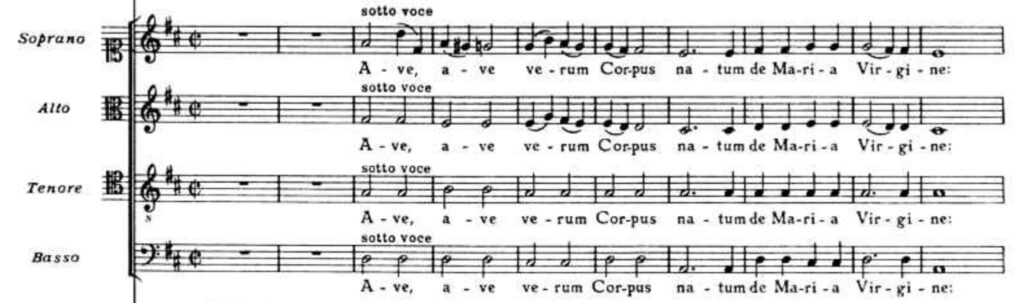

このハ音記号は元は声楽のための記号で、それぞれの音域によって書かれる高さが変わることがありますので、紹介したいと思います。

今ではほぼ使われていない記号もありますが、オーケストラで演奏する楽器の一部では使われている記号もあります。

ソプラノ記号

メゾソプラノ記号

アルト記号

今でもヴィオラの楽譜に使われています。たまにト音記号が出てくるくらいで、基本的にはアルト記号で書かれています。

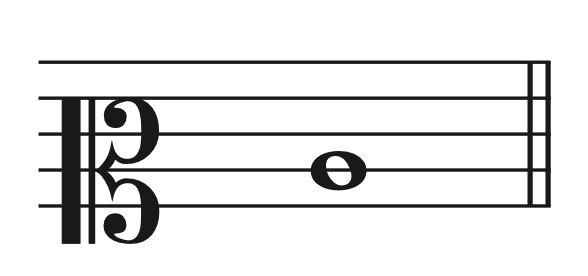

テノール記号

今でもチェロ、ファゴット、トロンボーンなどの楽譜で、高い音を書くために使われています。この記号が出てきたら、その部分は主要な旋律だと考えてもいいでしょう。

バリトン記号

昔はこれらの記号を用いて声楽パートを表していたので、例えばモーツァルトのアヴェ・ヴェルム・コルプスの楽譜(NMAオンライン)にもその名残があります。

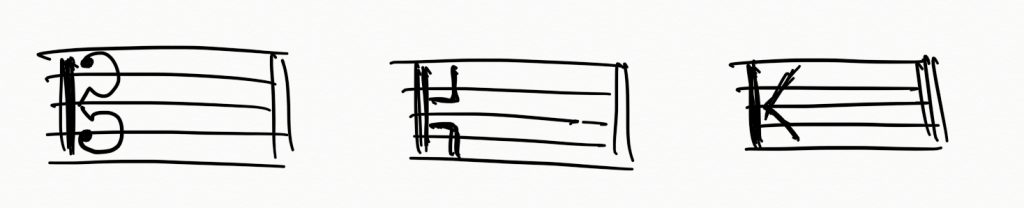

書き方

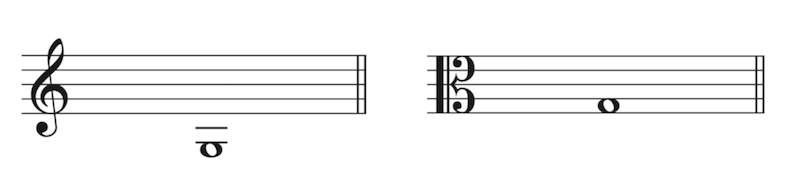

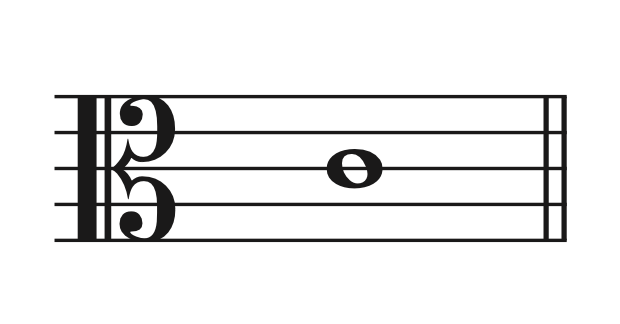

印刷楽譜にあるような書き方、L字形、K字形の3パターンが多いと思います。

一番左の形が分かりやすいですが、簡単に書くときは真ん中の書き方や一番右の書き方でもいいようです。

ただ、読み間違いを防ぐためにも真ん中の書き方をオススメしておきます。

おまけ

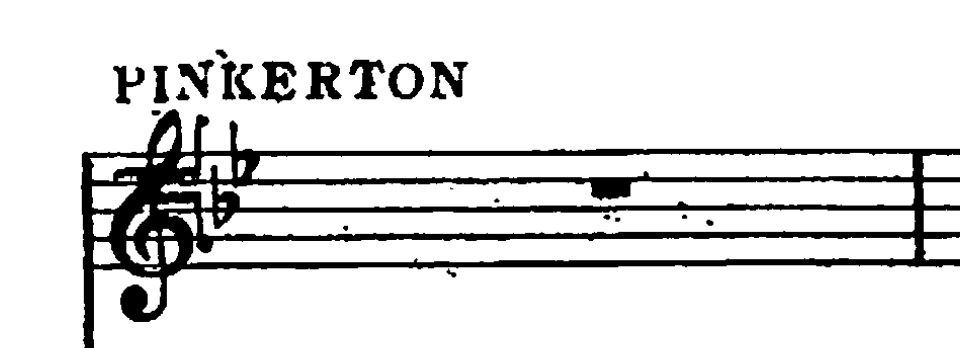

YouTubeの方にアップした動画を見てくれた方から「プッチーニの蝶々夫人に出てくるこの記号はハ音記号なのか」質問がありました。

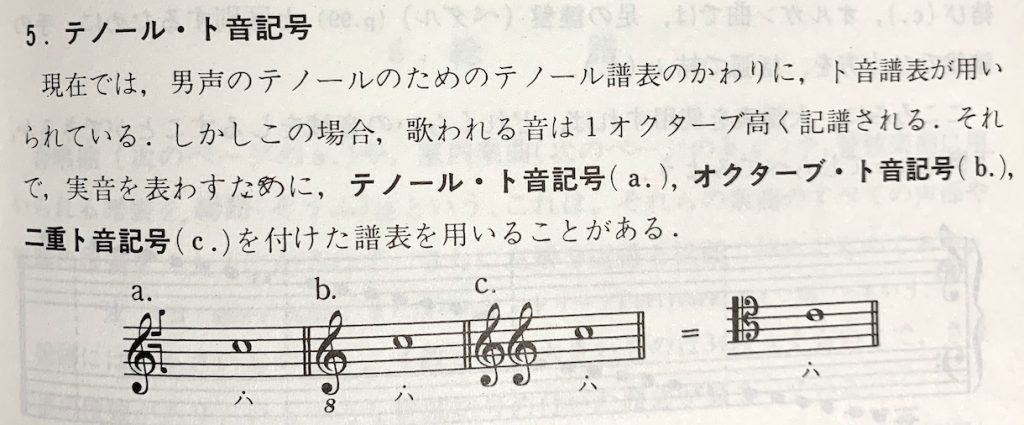

どうやらこれはト音記号のようで、すでに絶版の新訂音楽通論(山縣茂太郎著)に詳細が書かれてありました。

動画にもまとめたので、良かったら見てみてください。